С каждым годом растёт число кибератак на российские компании. Под удар попадают базы данных клиентов, бухгалтерские системы, облачные и локальные хранилища.

Мы в Aiston не раз видели, как отсутствие резервного копирования данных и файлов и пренебрежение безопасностью приводит к остановке бизнес-процессов, срывам по контрактам и штрафам за несоблюдение требований 152-ФЗ «О персональных данных» и ФЗ-187 «О безопасности КИИ».

В статье разберем, как эффективная стратегия бэкапа помогает в короткие сроки вернуть работоспособность ИТ-систем, сохранить доступ к ключевым сервисам и выполнить обязательства перед клиентами и партнёрами.

Что такое резервное копирование (бэкап)?

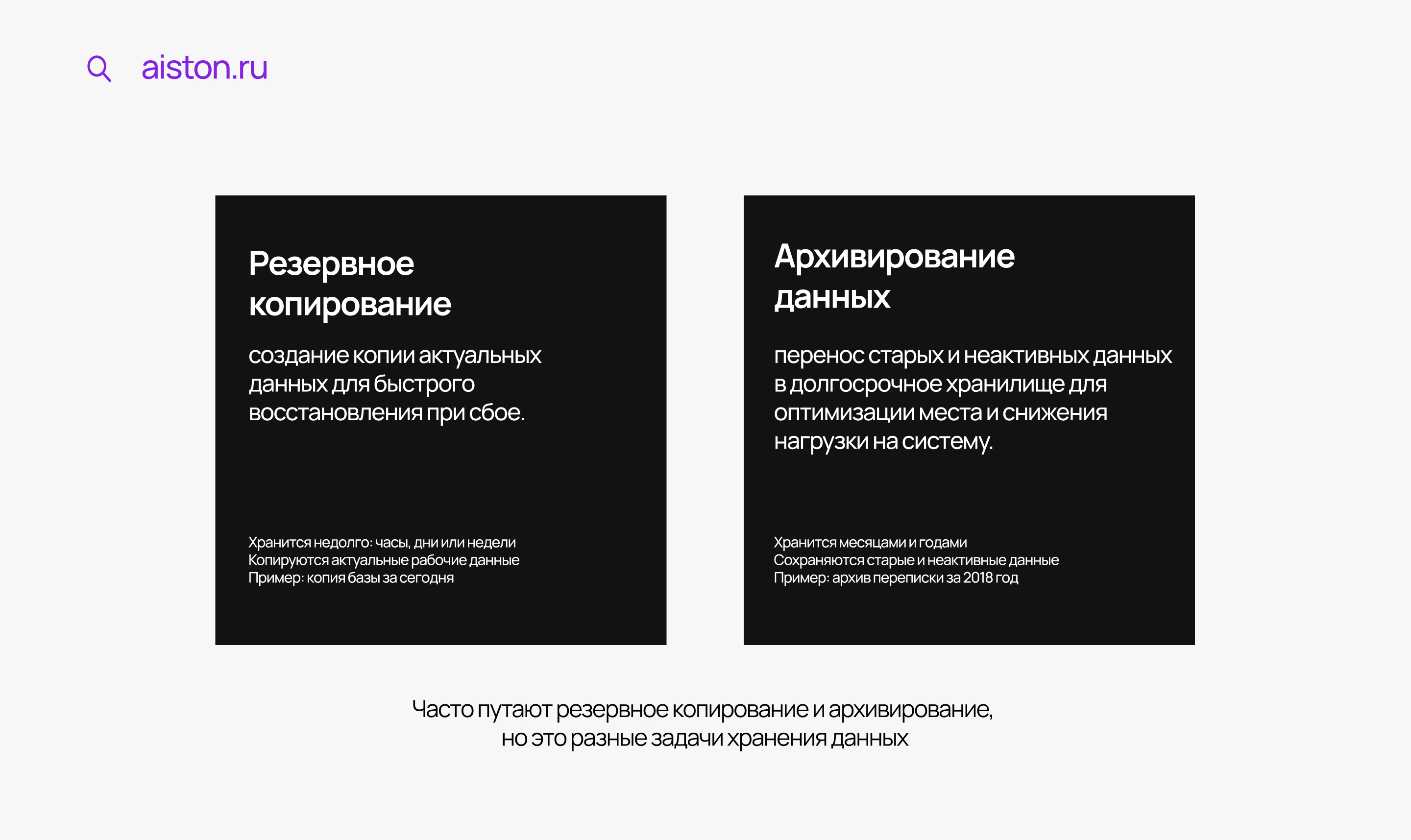

Резервное копирование, или бэкап, — это процесс создания копий данных, которые хранятся отдельно от основной рабочей системы.

Под «отдельно» подразумевается, что бэкап размещается на носителях или в хранилищах, физически или логически изолированных от серверов и компьютеров, на которых работают основные приложения.

Копируются:

- Базы данных — клиентские, бухгалтерские, производственные;

- Файлы и документы — договоры, отчёты, проектная документация;

- Виртуальные машины — с установленными ОС и приложениями;

- Настройки приложений — конфигурации CRM, ERP, бухгалтерских систем;

- Системные данные — операционные системы, драйверы, служебные скрипты.

Для бизнеса резервное копирование защищает от сценария, при котором сбой, вирус или ошибка пользователя приводят к потере всех рабочих данных.

Зачем нужно резервное копирование данных?

У компании может быть штат айтишников, но это не гарантирует полную безопасность данных. Причиной могут стать не только хакеры, но и ошибки низкоквалифицированных специалистов или умышленные действия сотрудников, настроенных против компании.

Ситуации, которые может исправить резервное копирование файлов:

- Поломка техники. Любое оборудование (сервер, жёсткий диск или даже современная система хранения) может выйти из строя. Иногда это происходит из-за износа, иногда — из-за скачка напряжения или перегрева. Без копий восстановление займёт недели или даже месяцы, а с бэкапом займет всего несколько часов.

- Ошибка сотрудника. В компаниях, особенно с большим штатом, каждый день обрабатываются тысячи файлов. Один сотрудник может по ошибке удалить важный документ или заменить правильную версию файла. Часто такие ошибки замечают не сразу. Если есть резервная копия, можно просто «откатить» данные и продолжить работу.

- Вирус или кибератака. При атаке программы-шифровальщики блокируют доступ ко всем данным и требуют выкуп. Это может парализовать работу компании на неопределённый срок. Если резервная копия хранится отдельно от основной системы и защищена от изменений, то не придётся вести переговоры с хакерами.

- Аварии и форс-мажоры. Пожар, затопление, перебои с электричеством или авария в дата-центре могут привести к полной потере информации. Когда копии хранятся в другом месте, то риск потерять всё сразу минимизируется.

- Требования закона. Российские законы 152-ФЗ «О персональных данных» и ФЗ-187 «О безопасности КИИ» обязывают компании защищать и сохранять данные. Для некоторых сфер (особенно банковской, медицинской, телеком) это обязательное условие для работы. Для бизнеса резервное копирование данных помогает выполнять эти требования, избегая штрафов и блокировок.

Все эти ситуации объединяет одно — они напрямую влияют на доступность сервиса. И в B2C, и в B2B бизнесе важно помнить, что клиенты оценивают компанию по этому критерию, поэтому каждый час простоя становится фактором растущего недоверия. Резервное копирование по факту выступает инструментом защиты выручки и репутации.

Стратегия бэкапа, или как сделать резервное копирование в компании?

Прежде чем переходить к шагам по процессу того, как сделать резервное копирование, стоит понимать, кто именно в компании будет отвечать за резервное копирование. Это может быть собственная ИТ-служба, услуги аутсорсинговой IT-команды или подрядчик, внедряющий бэкап-решения.

Но какой бы вариант вы ни выбрали, важно не терять контроль над процессом: доступ к копиям, формат хранения и процедура восстановления должны быть прозрачны для вас. Иначе можно оказаться в ситуации, когда бизнес критично зависит от одного партнёра.

1. Определите критичные данные и требования

Первый шаг стратегии бэкапа — понять, какие именно данные для компании жизненно важны.

В список критичных данных обычно попадают базы клиентов, бухгалтерские и производственные базы, проектная документация, почтовые архивы (переписки), внутренние корпоративные системы (CRM/ERP/МИС).

Полезно разделить ресурсы по уровням критичности: Tier 1 (самые критичные), Tier 2 (важные, но допускающие простой в несколько дней), Tier 3 (вспомогательные). Важно помнить, что чем больше информации вы храните, тем выше требования к скорости копирования, объёму хранилищ и пропускной способности сети.

Для каждого ресурса нужно определить два показателя:

- RTO (Recovery Time Objective) — сколько времени бизнес может жить без этого ресурса, пока он не будет восстановлен;

- RPO (Recovery Point Objective) — сколько данных можно потерять без критичного ущерба. Например, если копия создаётся каждые 15 минут, то при сбое вы потеряете максимум 15 минут изменений. Если же резервное копирование данных делается раз в сутки, то при сбое вы вернётесь к данным вчерашнего утра.

Например, CRM и сайт для интернет-магазина — это Tier 1, где RTO = 1 час, RPO = 15 минут.

2. Выберите архитектуру бэкапа

Возможности по резервному копированию файлов зависят от того, что уже есть в компании (например, собственные серверы, облачные ресурсы, дата-центры). Это напрямую влияет на выбор архитектуры и методов бэкапа.

Задача архитектуры — обеспечить баланс между скоростью восстановления, стоимостью хранения и устойчивостью к разным видам угроз. Здесь важно учитывать как технические, так и организационные риски (хранение, доступ, риски).

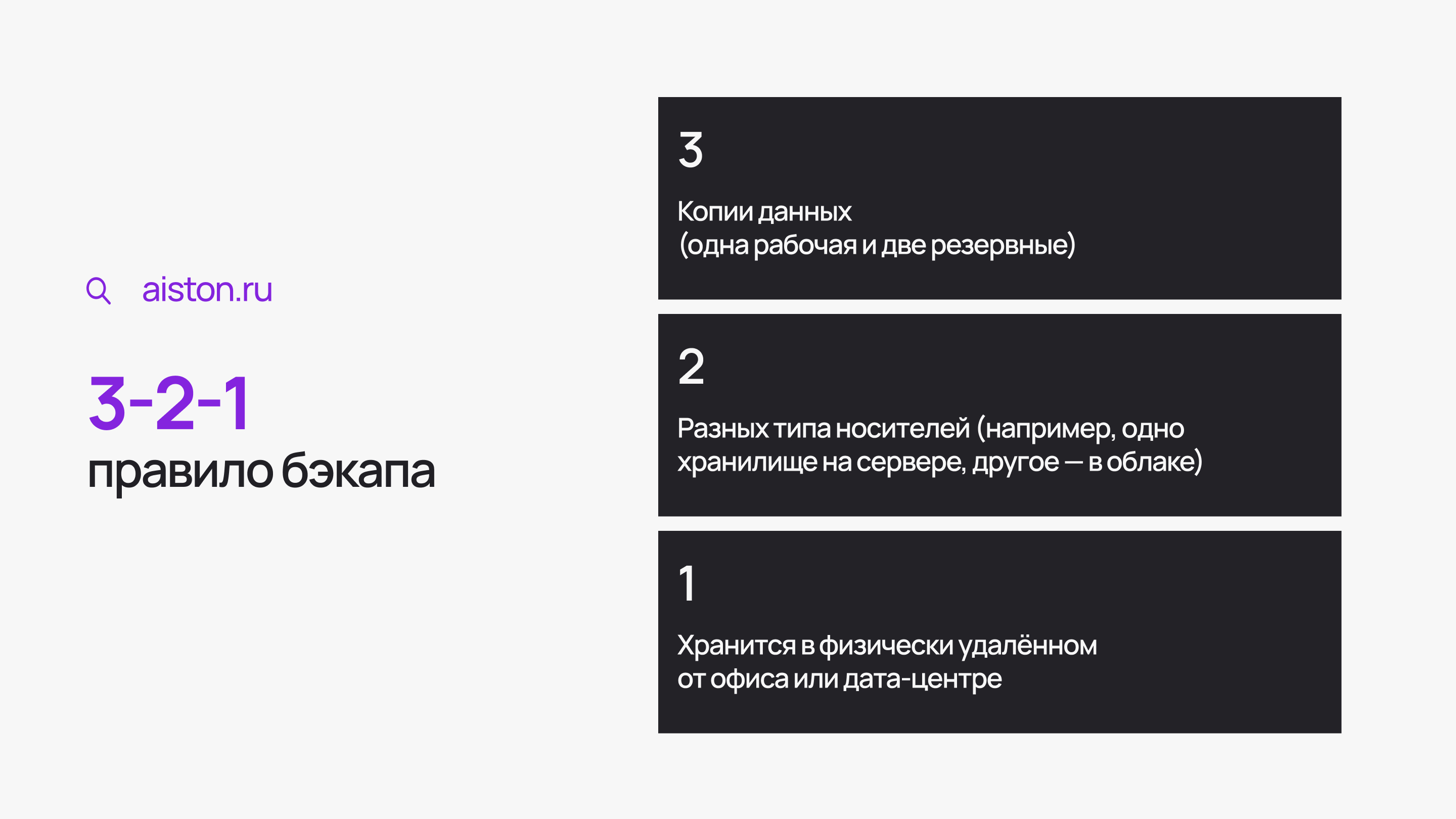

В качестве ориентира часто используют правило 3-2-1: хранить три копии данных, на двух разных типах носителей, причём одну — в другом месте. Этот подход снижает вероятность одновременной потери рабочих данных и всех резервных копий при авариях, кибератаках или форс-мажорах.

Как это может выглядеть на практике? Например,рабочие данные хранятся на сервере в офисе. Первая копия находится на отдельном хранилище в той же сети (удобно для быстрого восстановления), а вторая копия — в облачном дата-центре в другом городе. Если сервер выйдет из строя или офис пострадает от аварии, то данные можно будет вернуть из удалённого хранилища.

Важно также определить, как будут храниться данные.

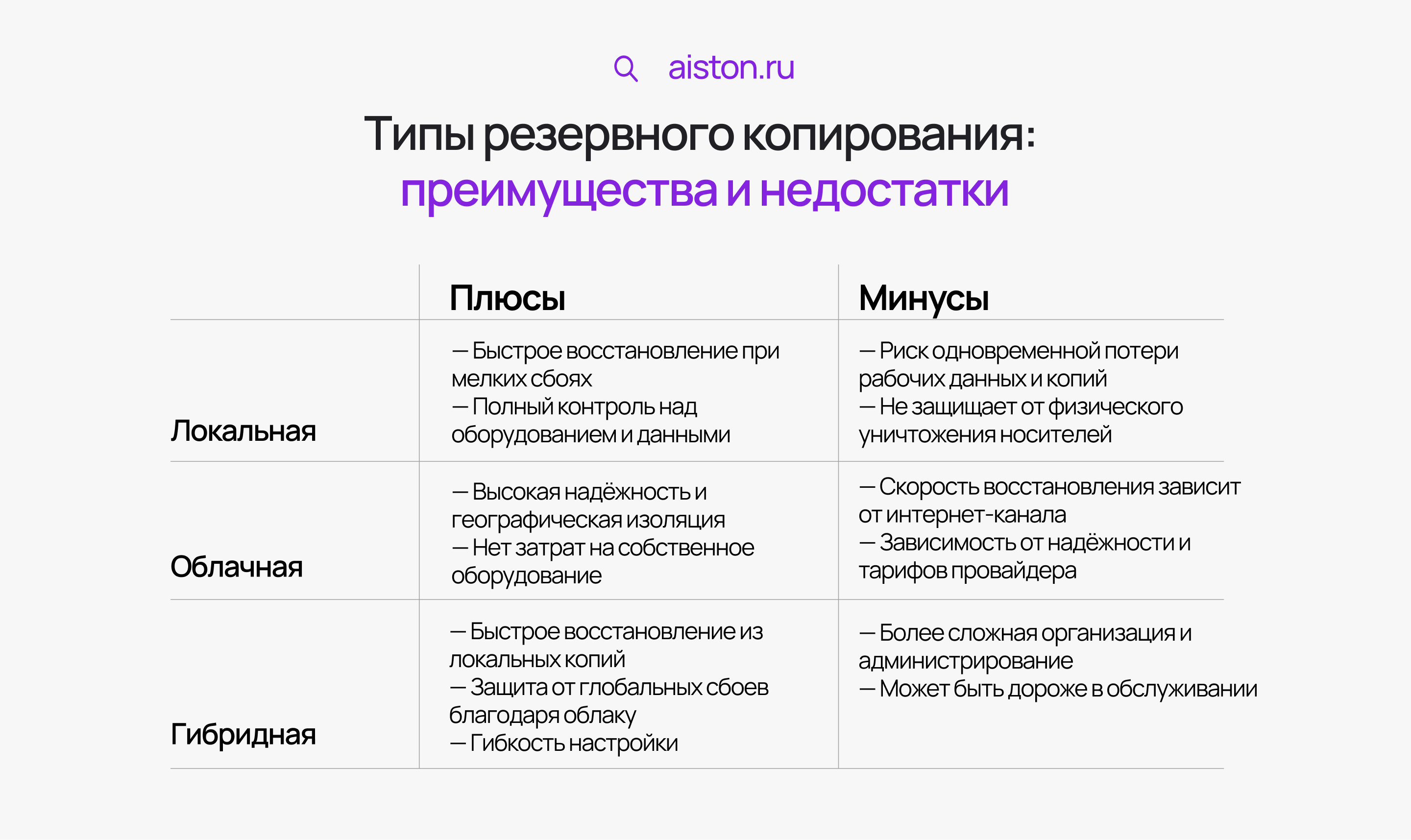

В целом все решения по архитектуре хранения можно условно разделить на три основных типа:

- Локальная — копии хранятся в офисе или на собственных серверах компании. Локальное резервное копирование файлов помогает в быстром восстановлении, но создает риски одновременной потери рабочих данных и бэкапов при пожаре, затоплении, атаке.

- Облачная — данные копируются к провайдеру, обычно в географически удалённый дата-центр. Это решение гарантирует высокую надёжность и георазнос, но скорость восстановления зависит от канала связи, а также от надёжности выбранного провайдера.

- Гибридная — сочетание локальных копий для быстрого восстановления и облачных — для защиты от глобальных сбоев.

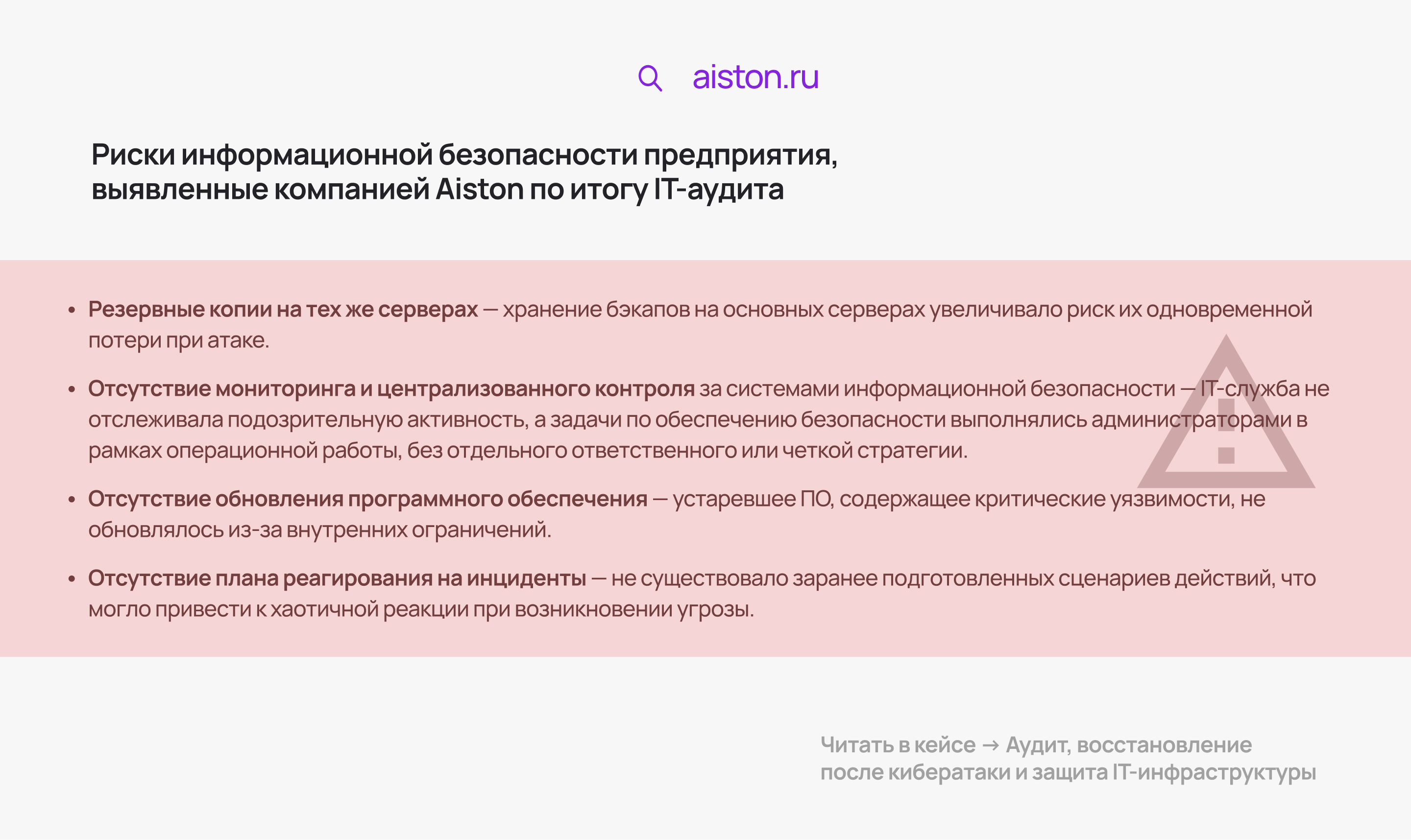

Отдельно стоит учитывать уровень изоляции копий. Даже в рамках одной архитектуры бэкапы можно хранить по-разному. Чем выше степень изоляции, тем меньше вероятность, что сбой, вирус или кибератака затронут и рабочие данные, и их резервную копию одновременно.

Мы описывали кейс кибератаки. Тогда крупная промышленная компания лишилась всех данных из-за того, что резервные копии хранились на тех же серверах, что и рабочие системы. Злоумышленники сначала отключили защиту, затем удалили бэкапы и зашифровали данные, парализовав бизнес. Если бы резервное копирование было изолированным, восстановление заняло бы часы, а не недели.

3. Выберите подходящий тип бэкапа

Существует несколько способов копировать данные, и каждый имеет свои плюсы и минусы:

Полный бэкап — копируются все данные целиком. Восстановить просто, но процесс создания копий занимает много времени и требует большого объёма памяти.

Инкрементный бэкап — сохраняются только изменения с момента последней копии. Это быстрее и экономит место, но для восстановления потребуется вся цепочка предыдущих копий.

Дифференциальный бэкап — фиксируются все изменения с момента последнего полного бэкапа. Это компромисс между скоростью и надёжностью: восстановление займёт меньше времени, чем при инкрементном, но сами копии будут постепенно увеличиваться в размере.

CDP (Continuous Data Protection) — непрерывное резервное копирование данных, при котором фиксируются все изменения почти в реальном времени. Этот вариант требует дорогостоящей инфраструктуры, но потери данных в случае сбоя будут минимальными.

Для критичных систем, где недопустимы даже короткие простои, используют CDP или комбинируют ежедневный инкрементный бэкап с еженедельным полным.

4. Организуйте процесс, проверку и улучшение бэкапа

Выбранная архитектура и метод копирования не принесут пользы, если процесс не будет выстроен системно.

Закладывайте систему, отвечая на вопрос, как сделать резервное копирование встроенной частью процессов:

- Автоматизация — используйте системы, которые сами создают копии по заданному графику и уведомляют ответственных о сбое.

- График и периодичность — подбирайте частоту копирования под RPO: чем меньше допустимая потеря данных, тем чаще нужны копии.

- Шифрование — особенно для копий, которые покидают пределы компании (например, в облаке или на внешнем носителе).

При этом бэкап нужно регулярно проверять. Хотя бы раз в квартал проводите тестовое восстановление системы, фиксируйте результаты и исправляйте ошибки. Удобно вести журнал проверок и назначить конкретных сотрудников, отвечающих за эту задачу.

И последнее — стратегия резервного копирования данных должна «жить». Инфраструктура, объём данных и требования регуляторов меняются, поэтому раз в 6–12 месяцев план нужно пересматривать, добавлять новые системы в резервное копирование и учитывать появившиеся угрозы.

Резервное копирование — часть стратегии устойчивости бизнеса

Потеря данных бьёт не только по IT-инфраструктуре, но и по выручке, репутации и отношениям с клиентами. Правильно выстроенный бэкап позволяет компании быстро восстановить ключевые сервисы, выполнить обязательства перед партнёрами и избежать штрафов регуляторов.

Для бизнеса мы в Aiston помогаем управлять IT-инфраструктурой и строить стратегию резервного копирования, чтобы она была под контролем клиента, а не подрядчика. Мы учитываем не только технические параметры, но и прозрачность, устойчивость и возможность быстрого перехода к другому исполнителю без потерь. Такой подход защищает от ситуаций, когда бизнес оказывается «заложником» чужих условий.